董明珠“绝不用海归派”,留学生回国就业梦碎?

作者:时间:2025-04-25 12:59:07 39863 次

董明珠“绝不用海归派”,留学生回国就业梦碎?

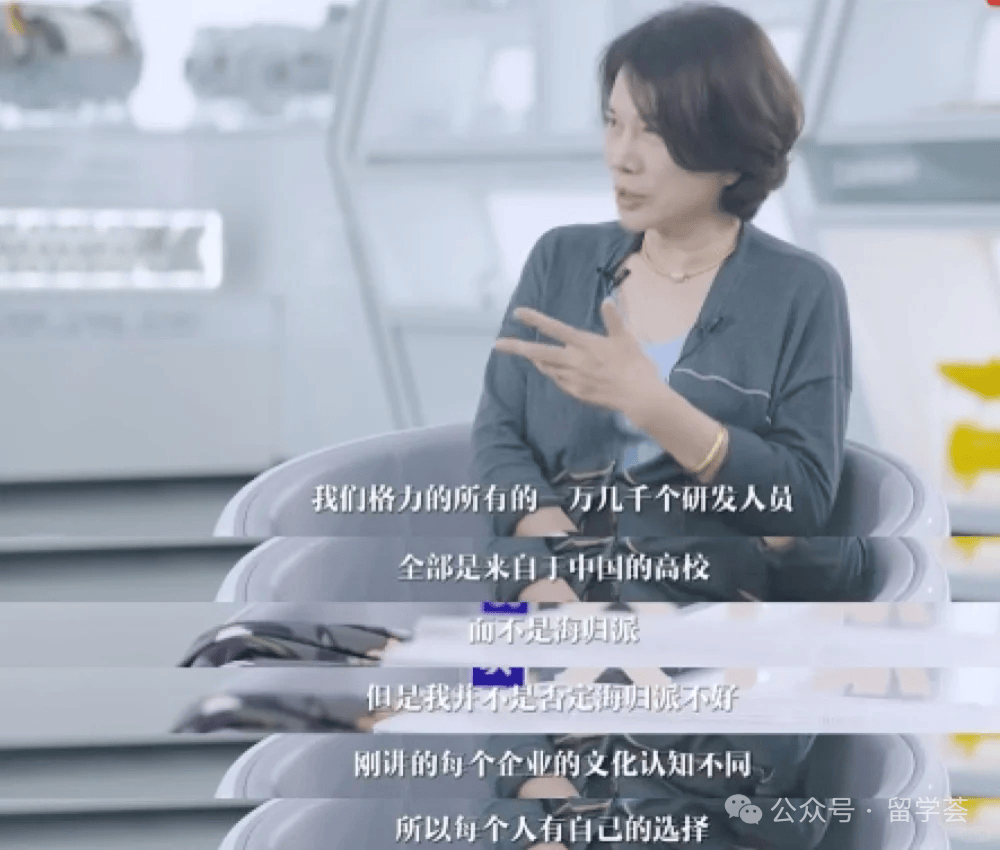

2025 年 4 月 22 日,格力电器股东大会上,董明珠 "绝不用海归派" 的言论一石激起千层浪。这位中国制造业的标志性人物,在阐释人才战略时直言:"海归派里有间谍,我不知道谁是谁不是"。这一充满争议的表态,不仅揭开了中国制造业人才竞争的冰山一角,更折射出留学生群体在回国就业浪潮中遭遇的结构性困境。

当她以 “海归派里有间谍” 为由,将 1.3 万名研发工程师的本土化率死守 99.5% 时,这场关于人才战略的争议早已超越企业层面,成为中国产业在技术安全与创新突破之间如何破局的时代之问。

保守主义的枷锁:当 “安全” 成为创新的反义词

格力的人才战略向来以 “本土化” 为标签,0.5% 的海归研发占比与华为 20% 的海归员工比例形成刺眼对比。数据不会说谎:2024 年格力芯片业务利润率 20%,不足华为海思的一半;海外营收占比 12%,被美的、海尔远远甩在身后。更具警示意义的是巴西市场的折戟 —— 因缺乏熟悉当地商业规则的海归人才,文化误判导致项目失利,暴露出国际化布局的 “人才真空”。

董明珠的担忧并非空穴来风,2024 年某企业因海归工程师专利泄露造成 10 亿损失的案例,强化了 “技术安全至上” 的思维。但这种 “宁可错杀” 的策略,正在反噬企业的创新活力。在人工智能、量子计算等前沿领域,格力的投入与华为形成代差 —— 后者 700 余名外籍专家与海归团队协作,催生了 5G 技术的全球领先,更通过 “鸿蒙生态全球化” 项目,以 7 亿台装机量打破西方操作系统垄断。事实证明,海归人才带来的不仅是技术,更是对全球产业链、创新生态的深度理解,而这恰恰是突破 “卡脖子” 难题的关键钥匙。

开放创新的范式:华为如何打造 “全球化人才引擎”

几乎与格力争议同步,华为推出 “勇敢新世界” 校招计划,为海归开辟专属通道,2025 年拟招聘万余名应届生。这种开放姿态源于对全球化竞争本质的深刻认知:当华为 5G 专利数超越格力空调专利总和,其背后是 “海归 + 本土” 协同创新的化学反应。加拿大研究所的海归团队 6 个月突破毫米波天线设计,让华为手机在北美 5G 信号性能领先 30%;欧洲市场的海归营销团队,精准把握环保法规与消费习惯,将智能家电市占率从 5% 提升至 18%。

华为的智慧在于建立 “安全与开放” 的平衡机制:涉密岗位实施 “鸿蒙班” 背景审查,核心项目采用 “海归带领本土团队” 模式,既规避风险,又激活创新。数据显示,海归主导的海外项目投资回报率比纯本土团队高 45%,开发者社区突破千万,生态链拉动就业超千万。这印证了一个真理:在全球化时代,人才的 “杂交优势” 才是企业构建全球竞争力的底层逻辑。

标签化思维的代价:当 “风险” 掩盖 “价值”

董明珠的 “间谍论” 本质是一种危险的简化思维。国家安全部 2023 年数据显示,涉间谍案件中仅有 12.5% 的人员有海外背景,而全球化智库报告指出,656 万留学人员中 86.28% 选择回国,36% 投身制造业。美的海归团队将芯片自给率提升至 75%,海尔海外高管团队 60% 为海归,推动欧洲品牌认知度飙升 20 个百分点 —— 这些数据勾勒出海归作为 “制造业升级引擎” 的真实画像。

然而,社科院报告显示,2024 年海归回流意愿下降 19%,32% 遭遇 “隐形歧视”。格力股价短期上涨的 “歧视红利”,掩盖不了国际化进程的滞后。当企业将海归视为 “风险源” 而非 “创新源”,失去的是参与全球产业链重构的机会。反观华为,与百所高校共建生态,其开放姿态早已超越人才竞争,成为构建全球创新网络的 “连接器”。

留学生就业市场的冰火两重天

董明珠的言论,无意中触碰了中国人才市场的敏感神经。2025 年预计有 60 万留学生回国,这个群体正经历着前所未有的价值重构:

薪资优势收窄:海归平均月薪 15,000-20,000 元,但 47.74% 的本科海归月薪不足 5000 元。金融、IT 等行业的薪资溢价正在消失,制造业海归薪资与本土毕业生差距不足 10%。这种变化,与国内高校在人工智能、生物医药等领域的快速进步密切相关。

行业分化加剧:教育 / 培训行业仍以 32.7% 的职位占比吸纳海归,但新能源、环保等战略新兴产业岗位增速超 10%。国央企在科技创新领域的招聘需求持续增长,而传统制造业对海归的接纳度普遍偏低。这种分化,要求留学生必须精准锚定产业趋势。

地域格局重塑:一线城市与新一线城市仍占据 76% 的海归岗位,但三四线城市投递增速反超。宁波奉化区通过 100 万元购房补贴、家政服务等政策,成功吸引挪威科技大学博士刘奕加盟,这种 "政策洼地" 效应正在改变人才流动版图。

但硬币的另一面是,部分留学生陷入 "高学历低就业" 困境。85 后海归因履历断裂被迫从事月薪 8000 元的基层岗位,95 后世界前十高校硕士转行国际学校招生岗,这些案例揭示出 "镀金思维" 与市场需求的严重脱节。

给未来留学生的启示

若想成为企业争抢的 “战略型海归”,需锚定三大方向:

聚焦 “中国需要”:STEM 领域(量子计算、生物制药)的深度深耕,结合海外院校与国内产业集群的合作项目,让留学方向与国家战略同频。

构建 “在地化资本”:参与中外科技协会、商业论坛,成为连接中外创新资源的 “桥梁”,打破 “海外镀金” 的单一标签。

修炼 “双语双思维”:不仅掌握语言,更理解中西商业逻辑 —— 西方的 “合规优先” 与中国的 “快速迭代” 并非对立,而是需要在平衡中创造价值的 “二元智慧”。

留学不是逃避内卷的 “跳板”,而是对全球化竞争力的深度投资。那些兼具国际视野与本土情怀的学子,正如播撒在世界的 “创新种子”,吸收多元养分后,终将在中国土壤上长成连接全球产业链的 “桥梁”。企业的明智选择,应当是拆除标签化的藩篱,建立 “引智而不失安全,开放而不失自主” 的人才生态 —— 因为在这场没有硝烟的产业竞争中,拒绝海归,就是拒绝与未来对话的可能。

当 “中国智造” 需要突破创新瓶颈,当全球化需要更具包容性的人才战略,我们终将明白:真正的安全,从来不是筑起高墙,而是拥有在开放中识别风险、在融合中创造价值的能力。海归人才,正是这种能力的最佳载体。

文章标题:董明珠“绝不用海归派”,留学生回国就业梦碎?

- 相关文章

- 董明珠“绝不用海归派”,留学生回国就业梦碎?04-25

- 26fall新加坡春季硕士留学正在悄悄 “捡漏”!硕士补申开启!04-25

- 港校新增专业:当 “捡漏” 噱头撞上就业现实,谁在为 “教育创收” 买单?04-25

- 聚焦深圳高薪且门槛相对较低的行业04-25

- 25fall南洋理工大学录取案例深度剖析04-25

- 硕士留学港大还是新国立?深度剖析助力留学抉择04-25

- 深圳小而美好、福利超绝的神仙公司大盘点,别错过!04-25

- 香港医学硕士申请全攻略:双非学子也能逆袭04-25

- 港硕深港通勤全攻略:从口岸到生活的全方位指南04-25

- 雅思什么时间考最好?雅思考试的时间决定了考试的难度04-25